摘要:《周易》的思維方式并不是所謂“象思維”,而是“擬象思維”。《易經》無“象”字。《易傳》“象”有兩種含義,即“現象”(自然現象和社會現象)與“易象”(卦象和爻象)。“易象”來自“觀象設卦”:“觀象”就是觀察現象,屬于感性認識;“設卦”則是設立易象,屬于理性認識,即屬“擬象思維”。《周易》擬象思維包含兩個過程:一是歸納,即從所觀的具體“現象”中“取象”,于是“設卦”而有抽象的“易象”,這是“作《易》”;二是演繹,即從所設的抽象“易象”中“取象”,而運用于所問的具體“現象”,這是“用《易》”。因此,擬象思維實質上是一種類比思維,就是在理性思維中模擬感性現象,即把對一類現象的歸納結果(易象)演繹到另一類現象。顯然,這種思維方式符合“歸納?演繹”的思維普遍規律,即并不是一種獨立的思維形式;它與科學思維方式的區別不在思維形式,而在思維內容,特別是其原初預設。《周易》之所以有這樣的思維方式,是因為在當時的觀念預設中,一切現象都是“天意”或“神意”的顯示;“圣人”從這些現象中領悟神意,據此制作《周易》易象,用以指導人事。這種指導作用的具體實現方式,就是蓍筮活動。

關鍵詞:《周易》;歸納與演繹;擬象;象;現象;易象;認識論

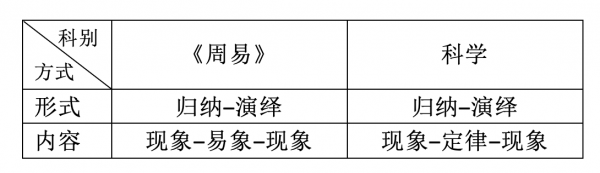

這些年來,關于所謂“象思維”的討論頗為熱鬧,雖然取得了一些有參考價值的成果,但存在的問題也不少。根本問題有二:一是脫離了“象”觀念的文獻根據,憑主觀想象而隨意發揮;二是企圖證明《周易》具有一種在理性認識、抽象思維之外的獨特而神秘的思維形式。本文將通過《易傳》“象”觀念的認識論分析,證明“象思維”這個概念根本不能成立;《周易》的思維方式并不是什么“象思維”,而是“擬象思維”,這種思維方式的獨特性并不在于其思維形式(歸納—演繹),而在于其思維內容。

一、引論

檢索《周易》文本,古經部分即《易經》沒有出現“象”字。因此,討論所謂“象思維”,基本的文獻依據就是大傳部分即《易傳》的“象”觀念。進一步說,在《易傳》的七種文獻中,《文言》《說卦》《序卦》《雜卦》均無“象”字。而且,在《彖傳》中,“象”字也只出現了三次。再者,《象傳》的正文中也沒有出現“象”字,唯有這個文獻的名稱叫作“象傳”;當其被逐條附編于《易經》卦爻辭之下時,編者注明“象曰”。因此,討論《易傳》“象”觀念,最主要的文獻是《系辭傳》。

(一)楊振寧的詰難

2004年9月3日,著名物理學家楊振寧在北京人民大會堂舉行的“2004文化高峰論壇”上發表了題為《〈易經〉對中華文化的影響》的報告,首先談的就是“《易經》影響中華文化的思維方式,所以這個影響是近代科學沒有在中國萌芽的重要原因之一”;具體來說就是“中華的文化有歸納法,可是沒有推演法”(“推演法”意謂演繹法)。[①]他說:

傳統中華文化有以下兩個性質,沒有發展推演式思想方法,采取天人合一的哲學觀念,我認為這二者都是受《易經》的影響。如果我們歸納一下,覺得今天的近代科學的思維方法是怎么樣?是有兩條路,一條路是歸納法,一條路是推演法,最終的目的跟方法都是要達到自然規律。歸納的方法達到自然規律,可以說,從廣大的現象要想上升到一個自然的規律,這個是一個歸納的步驟;可是,近代的自然科學還另外有一個重要的一條路,就是推演的方法。推演的方法,是從一個濃縮了的觀念,把它推演出來現象。近代的科學是把這兩個結合起來所發展出來的。[②]

這里對科學的思維方式“歸納?演繹”的概括是沒有問題的。歸納就是從具體到抽象,即從特殊的現象a、b、c……概括出一般的規律P;演繹則相反,是從抽象到具體,即從一般的規律P推演到其他的特殊現象d、e、f……。

這其實正是《周易》的“取象比類”思維方式,楊振寧也指出:“如果看《易傳》,易者象也,易象者意想也,就是要立一些卦符,要貫徹一些觀念,把它取象比類。”[③](這里的“意想”不是通常所謂“臆想”,而就是指“取象比類”的方法。)

1.關于《周易》的歸納思維

楊振寧正確地肯定了《周易》具有“歸納”的思維形式。他指出:

觀物取象,這是《易經》的精神,所以歸納法向上要想求得整體的觀念。……《易經》的精神分類、精簡、抽象化是歸納法的精神。[④]

這里的“觀物取象”是對《周易》思維方式的準確概括(詳下),而且正確地肯定了這是“抽象化”的“歸納法”;但楊振寧在這里只涉及了“作《易》”,而未涉及“用《易》”(蓍筮活動),其實后者正是《周易》的演繹法(詳下)。楊振寧說:

這些卦是象,這是《周易》里面自己講(的),是濃縮了的觀念,以卦符、卦名將天地人的變遷分類。……所以濃縮化、分類化、抽象化、精簡化、符號化……這些是《易經》的精神。[⑤]

看來楊振寧對《周易》確實頗有心得。不過,更準確地說:不僅“作《易》”的歸納是“取象比類”,而且“用《易》”的演繹同樣是“取象比類”;只不過前者所取的是“現象”(自然現象和社會現象),而后者所取的是“易象”(卦象和爻象)。《周易》的思維方式就是以“易象”為中介,將某一類現象比擬于另一類現象。這里“作《易》”是歸納,而“用《易》”就是演繹。

2.關于《周易》的演繹思維

楊振寧認為《周易》的思維形式只有歸納法,沒有演繹法,這是不對的。他所舉的電磁理論奠基人麥克斯韋(James Clerk Maxwell)發現“麥克斯韋方程”(Maxwell's equations)的例子,正好與他的上述判斷相反:

第一篇文章里面是用歸納法,他有這樣一句話,這是我的翻譯:“我們必須利用物理學不同分支之間的相似處。”他那時候要研究電學跟磁學基本的數學結構,那個時候對于這個結構是很不清楚的。他說“我們可以用已經知道的物理學別的分支”,比如流體力學在那時候相當發展了,有完善的理論基礎,他說“我們要用這個做一個例子,也許可以得出來一個結論,電學跟磁學的結構與流體力學的結構有相似的地方”,換句話說,他這所用的是取象比類方法。

第三篇文章用了推演方法,用了剛才取象比類的辦法寫出一些方程式,然后他把這些方程式拿來推演一下,得出來一個驚人的結論。他說:“這樣子用取象比類的方法寫出的方程式會發現有電磁波,而且它的速度可以用方程式算出來”,算出來以后說了,“此速度與已知光速如此相近,我們有理由相信光即是電磁波”。因為在那以前電磁跟光是分別的東西,他現在說不是分別的,光就是電磁合起來的結果。[⑥]

麥克斯韋的第一篇文章采用歸納法,實際上也是一種類比法,即物理學不同分支之間的“相似”;楊振寧明確說,這是“取象比類方法”。麥克斯韋的第二篇文章采用“推演方法”,就是演繹法,亦即從“磁學基本的數學結構”推演出“光即是電磁波”的結論;楊振寧明確說,這同樣是“取象比類的辦法”。可見這個例子與楊振寧舉例的初衷正好相反,即反倒證明了“取象比類”不僅適用于歸納法,而且同樣適用于演繹法。

這種“取象比類”,正是楊振寧自己所肯定的《周易》的思維方式,即“《易經》講了取象比類、觀物取象歸類”[⑦]。這種“比類”的演繹,其實就是一種“類比”(analogy)思維,所以楊振寧反復強調“比類”“類似”“分類”或“分類化”。

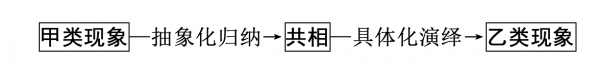

這里涉及邏輯學上的一個值得討論的重要問題。通常認為,人類具有三種思維形式,即歸納、演繹和類比。但實際上,類比并不是歸納和演繹之外的一種獨立的思維形式。我們之所以能夠將甲類現象比擬于乙類現象,是因為我們看到了兩類現象之間的“相似”之處即“共相”。那么,顯而易見,從具體的甲類現象到抽象的共相,這是歸納的結果;從抽象的共相到乙類現象,則是演繹的結果。

同樣顯而易見,《周易》的“取象比類”正是這樣的類比思維:“作《易》”是從所觀察的具體“甲類現象”中歸納出抽象的“易象”;然后“用《易》”(蓍筮活動)是從抽象的“易象”演繹到所占問的具體“乙類現象”。

(二)思維形式與思維內容的區分

為此,首先必須明確“思維”這個概念。眾所周知,“思維”屬于認知范疇。這里不采取康德所獨有的“感性—知性—理性”三級劃分,而采取常識所共知的二級劃分,即“感性”與“理性”。“思維”即屬“理性”范疇,亦即通常所說的“理性認識”。

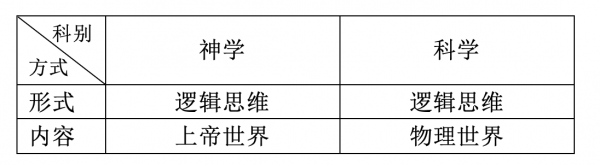

另外一個問題,就是“思維方式”(mode of thinking)的概念。思維方式涉及兩個方面,即“思維形式”(form of thinking)和“思維內容”(content of thinking)。人類的思維形式其實并無二致,不外乎抽象思維,即邏輯思維:歸納與演繹。至于思維方式的差異,并非思維形式的不同,而是思維內容的區別。《周易》的思維方式的獨特性,并不在于思維形式,而在于思維內容。

關于思維形式與思維內容的區別,我們不妨以科學與基督教神學的思維方式為例。神學的思維形式,例如其對上帝存在的證明,尤其是阿奎納(Thomas Aquinas)提出的證明,其實同樣是運用的邏輯思維;事實上,眾所周知,神學為形式邏輯的發展作出了突出的貢獻,而17世紀的邏輯學教科書《波爾?羅亞爾邏輯》(Port-Royal Logic)就是這方面成果的總結。神學與科學的區別并不在其思維形式,而在其思維內容:

這里所說的思維內容的區別,最主要的緣由在于其原初預設(presupposition)的不同。[⑧]神學在證明上帝存在之前,其實就已經預設了上帝的存在,這是一種超越理性的信仰,其實是一種“預設信念”(presupposedbelief),神學家的工作不過是對此提供證明;而科學卻沒有這樣的預設信念。[⑨]《周易》的思維方式亦然:

事實上,《周易》與基督教神學一樣,也預設了某種形而上的神性的超越者(the Transcendent)的存在,稱之為“天”或“帝”。[⑩]這是《周易》思維方式與科學思維方式在思維內容上的最根本的區別;至于思維形式,兩者之間并無實質區別。

由此可見,中國之所以沒有率先發展出近代科學,并不是由于楊振寧所說的《周易》、中華文化的思維方式。這里需要特別強調:中國人并不是什么既非人類、亦非其它動物的特殊物種;他們同樣會遵循人類普遍的認知規律,即從感性認識到理性認識、從歸納到演繹。[11]只不過由于某種原因,中國沒有發展出亞里士多德開創的那種形式邏輯學。

(三)《周易》的擬象思維

綜上,如果非要給《周易》的思維方式一個特定的名稱不可,那么,它與其說是“象思維”(image thinking),毋寧說是“擬象思維”(simulative thinking)。所謂“擬象思維”,即“擬諸其形容”而“象其物宜”[12],其實就是在抽象的理性思維中模擬具體的感性現象;這種“取象比類”思維方式,本質上是一種“類比”思維,它是人類普遍思維形式“歸納?演繹”的一種特殊的表現。

通觀《易傳》文本,“象”(image)有兩種基本含義,即“現象”(phenomena)(自然現象和社會現象)與“易象”(the symbols of changes)(卦象和爻象)。“易象”來自“觀象設卦”:“觀象”就是觀察具體現象,屬于感性認識;而“設卦”則是一種抽象思維的結果,屬于理性認識。擬象思維就是在理性思維中模擬感性現象,亦即以抽象符號的“易象”為中介,把對一類具體“現象”的歸納結果(易象)演繹地運用于另一類具體“現象”。《象傳》就是典型的擬象思維,它是把對“天道”即自然現象的理解運用于“人道”即社會現象。顯然,“擬象”過程首先以具體的“觀象”(感性觀察)為前提,然后進入抽象的“擬象”過程。

具體來說,《周易》的擬象思維過程包含兩個階段:一是“圣人”的“作《易》”,即從所觀察的具體“現象”中“取象”,于是“設卦”而有抽象的“易象”;二是筮人的“用《易》”,即從所設立的抽象“易象”中“取象”,而運用于所占問的具體“現象”。這個思維過程就是:

這里的“歸納”即“抽象化”,古人認為是“圣人”的事情;而“演繹”即“具體化”,則是“筮人”的事情。

由此可見,《周易》“擬象”的思維“方式”并不是一種獨立的思維“形式”,即并不是人類理性思維“歸納?演繹”之外的、《周易》或中國人特有的一種思維形式,而只是人類普遍思維形式之下的一種獨特的思維內容。這里尤其需要避免“中國特殊論”那樣的特殊主義,否則就會將中國文化與邏輯學及科學對立起來,不利于中國的科技進步。

二、《易傳》“象”的兩層含義:“現象”與“易象”

通觀整部《易傳》,其所謂“象”分為兩類,即一般的具體“現象”(自然現象和社會現象)和《周易》的抽象“易象”(卦象和爻象),后者乃是對前者的抽象化的歸納。

(一)現象

在整部《易傳》中,“象”字的首次出現,就是《剝彖傳》所說的“觀象”:

剝,剝也,柔變剛也。……順而止之,觀象也。[13]

所謂“觀象”,注稱:“以觀其形象也。”對此,孔穎達說:“‘象’是形象”[14];“《易》卦者,寫萬物之形象”[15];“萬物之體,自然各有形象,圣人設卦以寫萬物之象”;“初有三畫,雖有萬物之象,于萬物變通之理猶有未盡,故更重之而有六畫,備萬物之形象,窮天下之能事,故六畫成卦也”[16]。這里所謂“形象”,就是現象。

圣人作《易》,首先就是“觀象”,即對現象的觀察:

古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。[17]

這里提及的“萬物”之“象”,諸如“天”“地”“鳥獸之文與地之宜”“身”等,都是“現象”,即是感性認識、觀察的對象。

漢語“觀察”一語,即源于這種“仰觀俯察”:

仰以觀于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。[18]

這就是“觀察”,即對現象的認識。孔穎達據此提出了“觀察”的概念,指出:“作《易》圣人,本觀察變化之道,象于天地陰陽而立《乾》《坤》等卦。”[19]

在上述“萬物”現象中,最大的現象就是天地,即“法象莫大乎天地”[20],因為“天地相遇,品物咸章”[21],“以言乎天地之間則備矣”,“天地設位而《易》行乎其中矣”[22]。所以《系辭傳》說:

天地變化,圣人效之;天垂象,見(xiàn)吉兇,圣人象之。[23]

漢語“現象”一語,即源于此。[24]

所觀察的現象分為兩大類,即自然現象和社會現象。《賁彖傳》說:

剛柔交錯,天文也;文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下。[25]

這里,孔穎達再次提到“觀察”,他認為:“當觀視天文,剛柔交錯,相飾成文,以察四時變化”;“觀察人文,則《詩》《書》禮樂之謂,當法此教而化成天下也”。其實,這里觀察的對象,“天文”當指自然現象,“人文”當指社會現象。

感性的觀察所得,只是現象,并非事物的本質;要知現象背后的本質性的“幽明之故”,還需通過理性思維的歸納、抽象。這種歸納與抽象,在《周易》即屬“擬象思維”(詳下)。

(二)易象

除上述自然界和社會界的“現象”外,《易傳》“象”也指“易象”,即卦象和爻象。例如關于《復》《臨》二卦,孔穎達說:“既有群陰見象于上,即須論卦之象義。”[26]這里的“見象”即是現象,“見”讀為“現”[27];這里的“象義”即指卦象、爻象(群陰)的意義(“群陰”指眾陰爻)。

至于“易象”這個概念,即出自孔穎達對下面這段話的解釋:

君子所居而安者,《易》之序也;所樂而玩者,爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占。[28]

孔穎達疏:“序,易象之次序”;“以易象則明其善惡,辭則示其吉兇”;“君子既能奉遵易象,以居處其身,無有兇害,是以從天以下,悉皆祐之,吉無不利”。

1.卦象

通觀《彖傳》,“象”出現兩次,都是指的卦象:

一是《鼎彖傳》:“鼎,象也。以木巽火,亨(烹)飪也。”[29]這里的“象”顯然指《鼎卦》的卦象,就是“以木巽火”:巽下離上;巽象征木,離象征火,正是“烹飪”之象。

二是《小過彖傳》:“小過……有飛鳥之象焉。‘飛鳥遺之音,不宜上,宜下,大吉’,上逆而下順也。”[30]注稱:“不宜上,宜下,即飛鳥之象。”這里的“上逆而下順”,是對《小過卦》卦象的解釋:艮下震上。《說卦傳》說:“震,動也”;“艮,止也”。[31]《雜卦傳》說:“震,起也;艮,止也。”[32]飛鳥震動向上飛起則不安,故“不宜上”;而向下艮止則安,故“宜下”。《大學》所說的“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安”[33],亦是此意。

至于《系辭傳》之“象”,則有更多關于卦象的言說。例如:

八卦以象告,爻彖以情言。[34]

彖者,言乎象者也;爻者,言乎變者也。(韓康伯注:“‘彖’謂卦下之辭,言說乎一卦之象也。”)[35]

生生之謂易,成象之謂乾,效法之謂坤。(韓康伯注:“擬乾之象。”孔穎達疏:“謂畫卦成乾之象。”)[36]

以下“象”字,也應當指卦象:

八卦成列,象在其中矣;因而重之,爻在其中矣。[37]

孔穎達疏:“言八卦各成列位,萬物之象在其八卦之中也。”這似乎是指萬物的現象。但他又說:“言剛柔之象,立在其卦之根本者也。……其剛柔立本者,若剛定體為乾,若柔定體為坤,陽卦兩陰而一陽,陰卦兩陽而一陰,是立其卦本而不易也,則上‘八卦成列,象在其中矣’是也。”這里的“剛柔之象”顯然指卦象,所以說“立在其卦”,即“剛定體為乾”而“柔定體為坤”。

此外,《系辭傳》有“四象”之名:

《易》有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉兇,吉兇生大業。[38]

《易》有四象,所以示也;系辭焉,所以告也;定之以吉兇,所以斷也。[39]

對此所謂“四象”,歷來解說不一。筆者認為,由“《易》有四象……系辭焉……”,可知此處“象”指卦象,因為“系辭”既然指卦辭,那么“四象”即應指卦象。孔穎達即指出:“‘系辭焉,所以告’者,系辭于象卦下,所以告其得失也。”[40]由此反推,上文“兩儀生四象”之“四象”亦應指卦象。問題在于:此“象”何以為“四”?其實,“兩儀”“四象”“八卦”都是卦象,只是層次不同:“兩儀”謂、;“四象”謂、、、;“八卦”謂、、、、、、、。

2.爻象

詞語“爻象”,乃出自《系辭傳》:

夫乾,確然示人易矣;夫坤,隤然示人簡矣。……爻象動乎內,吉兇見乎外。[41]

孔穎達疏:“‘爻象動乎內’者,言爻之與象,發動于卦之內也。”這里“爻之與象”的表述不確,“與”字實屬多馀。所謂“爻象動乎內”,此“內”指“卦之內”,當然就是“爻”,其“象”就是爻象,這里具體是指《乾卦》《坤卦》之內的爻象。

三、“易象”的制作:觀察“現象”而“立象”——歸納

相傳圣人怎樣“作《易》”?就是在“觀象”即觀察現象的基礎之上“設卦”。這就叫做“觀象設卦”。

(一)“觀象”:觀取“現象”

關于“觀象”,上文已有討論。至于“觀象設卦”,《系辭傳》說:

圣人設卦觀象,系辭焉而明吉兇,剛柔相推而生變化。是故吉兇者,失得之象也;悔吝者,憂虞之象也;變化者,進退之象也;剛柔者,晝夜之象也。[42]

這里所謂“設卦觀象”,實為“觀象設卦”,即先“觀象”而后“設卦”。對此,孔穎達講得很清楚:“謂圣人設畫其卦之時,莫不瞻觀物象。法其物象,然后設之。”這是解釋“卦象”;進而解釋“爻象”:“此下四句經,總明諸象不同之事,辭之吉者是得之象,辭之兇者是失之象,故曰‘吉兇者,是失得之象也’”;“經稱‘悔吝者’是得失微小,初時憂念虞度之形象也”;“萬物之象,皆有陰陽之爻,或從始而上進,或居終而倒退,以其往復相推,或漸變而頓化,故云‘進退之象’也”;“晝則陽日照臨,萬物生而堅剛,是晝之象也;夜則陰潤浸被,萬物而皆柔弱,是夜之象也”。這就是說,卦象、爻象都來自對萬物的現象的觀察。

在《系辭傳》看來,易象之“象”,乃是萬物現象之“像”。所以,《系辭傳》以“像”釋“象”:

《易》者,象也;象也者,像也。[43]

此處“象”指卦象;然而它是萬物現象之“像”。孔穎達疏:“‘象也者,像此者也’,言象此物之形狀也”;“易卦者,寫萬物之形象,故云‘《易》者,象也’。‘象也者,像也’者,謂卦為萬物象者,法像萬物,猶若乾卦之象,法像于天也”。

(二)“立象”:抽象化歸納

上述“觀象設卦”所謂“設卦”,首先就是“立象”。《系辭傳》說:

圣人立象以盡意,設卦以盡情偽,系辭焉以盡其言。[44]

孔穎達疏:“非唯立象以盡圣人之意,又設卦以盡百姓之情偽也。”據此,“立象”并不等于“設卦”。《系辭傳》說:“乾以易知,坤以簡能。……易簡,而天下之理得矣;天下之理得,而成位乎其中矣。”韓康伯注:“成位至立象也。”孔穎達疏:“成位況立象,言圣人極易簡之善,則能通天下之理,故能成立卦象于天地之中,言并天地也。”[45]顯然,此處的“立象”就是“成立卦象”,但并不是所有的卦象,而是特指“乾坤”的最初“易簡”的卦象;此時尚未“設卦”,可見此處“立象”當指“”與“”,即只是陰陽之象,所以謂之“易簡”。

但這只是狹義的“立象”。廣義的“立象”,泛指設立八卦乃至六十四卦的卦象。《系辭傳》說“知者觀其彖辭則思過半矣”,韓康伯注:“夫彖者,舉立象之統。”孔穎達疏:“謂文王卦下彖辭,舉明立此卦象之綱統也。……若《屯卦》彖云‘利貞’,夫子釋云‘動于險中大亨’。貞者,是舉立象之統也。”[46]顯然,這里的“立象”已不限于《乾》《坤》兩卦的卦象,而是泛指所有各卦的卦象。

1.“擬象”

就其廣義而論,“立象”就是“設卦”,也叫“立卦”。《說卦傳》說:

昔者圣人之作《易》也,幽贊于神明而生蓍,參天兩地而倚數,觀變于陰陽而立卦,發揮于剛柔而生爻。[47]

韓康伯注:“卦,象也”;“卦則雷風相薄,山澤通氣,擬象陰陽變化之體”。[48]孔穎達疏:“伏犧初畫八卦,以震象雷,以巽象風,以艮象山,以兌象澤。”

這里,韓康伯在易學史上第一次提出了“擬象”概念。這是回答“具體怎樣立象設卦”的問題,答案就是通過“擬象”。據《系辭傳》的思想,《周易》的易象之“象”,就是“擬象”的結果:

夫象,圣人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象。[49]

何謂“擬象”?就是“擬諸其形容”而“象其物宜”。《系辭傳》再次明確指出:

圣人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象。[50]

所謂“擬諸其形容”而“象其物宜”,就是模擬物象、現象。孔穎達疏:“六十四卦,皆擬諸形容,象其物宜也。若《泰卦》比擬泰之形容,象其泰之物宜;若《否卦》則比擬否之形容,象其否之物宜也。舉此而言,諸卦可知也。”這就是說,六十四卦的易象,都是“擬象”“比擬”的結果。

這里所謂“比擬”,其實就是“類比”(analogy),即上文楊振寧所說“取象比類”。關于“比擬”,在談到《乾象傳》時,孔穎達即指出:“天有純剛,故有健用。今畫純陽之卦以比擬之,故謂之‘象’。”[51]顯然,“易象”是對“現象”的“比擬”“比類”,亦即“類比”。

2.“取象”:抽象歸納

那么,究竟如何“比擬”“比類”?在“設卦”過程中,這首先就是“取象”,即觀取“現象”。“取象”分為兩種:一是“作《易》”之時,從所觀的“現象”中“取象”;二是“用《易》”(蓍筮)之時,從所觀的“易象”中“取象”(詳后)。

關于從“現象”中“取象”,孔穎達指出:“凡《易》者,象也,以物象而明人事,若《詩》之比喻也。或取天地陰陽之象以明義者,若《乾》之‘潛龍’‘見龍’,《坤》之‘履霜堅冰’‘龍戰’之屬是也。或取萬物雜象以明義者,若《屯》之六三‘即鹿無虞’、六四‘乘馬班如’之屬是也。如此之類,《易》中多矣。”[52]

前引《系辭傳》說“仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦”,孔穎達疏:“圣人之作《易》,無大不極,無微不究。大則取象天地,細則觀鳥獸之文與地之宜也。”[53]這就是說,“作八卦”是“取象”天地萬物。

但這里要特別注意:這種“取象”并不是依樣畫葫蘆、如同“照相”一般的“畫像”,即并不是感性現象的形象描摹,而是一種理性的抽象(abstraction),其結果就是高度抽象化的卦爻符號。所以前引孔穎達說“或取天地陰陽之象以明義”“或取萬物雜象以明義”,這就表明“取象明義”其實并非取其“形”,而是取其“義”。

同樣,在談到“易象”的來源時,孔穎達也指出:“夫《易》者,象也。象之所生,生于義也。有斯義,然后明之以其物,故以龍敘乾,以馬明坤,隨其事義而取象焉。”[54]這也是說,取象其實并非取其“象”,而是取其“義”。

這種“義”并不是現象本身,而是現象背后的本質。前引《系辭傳》說“圣人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象”,孔穎達疏:“‘賾’謂幽深難見,圣人有其神妙,以能見天下深賾之至理也。”[55]這種幽深的至理,并非感性的觀察可以看見,必須經過理性的思維,亦即抽象。

這樣我們才能理解《系辭傳》里這種看似矛盾的說法:既說“《易》者象也,象也者像也”[56],即《周易》是模擬“現象”而成“易象”;但是又說“神無方而《易》無體”,韓康伯注“寂然無體,不可為象”,孔穎達疏:“謂寂然幽靜而無體,不可以形象求,是不可為象。至如天覆地載,日照月臨,冬寒夏暑,春生秋殺,萬物運動,皆由道而然,豈見其所營,知其所為?是‘寂然無體,不可為象’也。”[57]

這該怎么理解呢?其實,這恰恰就是講:在“現象”與“易象”之間,存在著一個“抽象”的思維過程。所以,“易象”雖然是對“現象”的“擬象”,但其所“擬”的并非現象本身,而是現象背后的“道”與“義”,這是一種“抽象”與“歸納”。例如《否卦》的卦象“”擬象“天地”,然而我們從“”看不出天的形象,從“”也看不出地的形象。所以韓康伯說:“夫非忘象者,則無以制象。”孔穎達疏:“凡自有形象者,不可以制他物之形象,猶若海不能制山之形象,山不能制海之形象;遺忘已象者,乃能制眾物之形象也。”[58]

《周易》的抽象歸納,分為兩層:一是抽象為卦爻符號,這就是卦象和爻象;二是抽象為概念范疇,而見于卦辭和爻辭。

(1)卦爻符號的抽象歸納:畫卦。例如八卦,是的天等現象的抽象,“乾為天、為圜、為君、為父、為玉、為金……”;是地等現象的抽象,“坤為地、為母、為布、為釜……”;是雷等現象的抽象,“震為雷、為龍、為玄黃、為敷、為大涂、為長子……”;是風等現象的抽象,“巽為木、為風、為長女……”;是水等現象的抽象,“坎為水、為溝瀆、為隱伏、為矯??、為弓輪……”;是火等現象的的抽象,“離為火、為日、為電、為中女、為甲胄、為戈兵……”;是山等現象的抽象,“艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閽寺、為指、為狗、為鼠……”;是澤等現象的抽象,“兌為澤、為少女、為巫、為口舌……”。[59]

通過這種抽象歸納,一個符號所概括的是多種事物,所以,只需要八個符號(經卦)或六十四個符號(別卦)就能夠涵蓋“萬物之象”。誠如孔穎達所說:“物有萬象,人有萬事。若執一事,不可包萬物之象;若限局一象,不可總萬有之事。故名有隱顯,辭有踳駁,不可一例求之,不可一類取之。故《系辭》云‘上下無常,剛柔相易,不可為典要’、韓康伯注云‘不可立定準’是也。”[60]

(2)概念范疇的抽象歸納:取類。所謂“取象”,也叫“取類”。唯其“取類”,才如上文所說,《周易》“取象比類”的思維方式乃是“類比”思維。“取類”概念,亦出自《系辭傳》:

夫《易》……其稱名也小,其取類也大,其旨遠,其辭文,其言曲而中,其事肆而隱。[61]

韓康伯注:“托象以明義,因小以喻大。”孔穎達疏:“‘其稱名也小’者,言《易》辭所稱物名多細小,若‘見豕負涂’‘噬臘肉’之屬,是其辭碎小也。‘其取類也大’者,言雖是小物,而比喻大事,是所取義類而廣大也。”例如《文言傳》說:

同聲相應,同氣相求。水流濕,火就燥;云從龍,風從虎。圣人作而萬物睹。本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類也。[62]

這里的“各從其類”,孔穎達是從陰陽二氣“感應”的角度來講的:“天地之間,共相感應,各從其氣類。此類因圣人感萬物以同類,故以‘同類’言之。”其實,“各從其類”就是“取象比類”,亦即《周易》的“類比”思維。

不過,盡管“取類”未必是指陰陽“感應”,但《周易》確實以“陰陽”作為“取類”的最高標準。例如《坤彖傳》說:

牝馬地類,行地無疆。……西南得朋,乃與類行。[63]

孔穎達疏:“以其柔順,故云‘地類’”;“以陰而造坤位,是乃與類俱行”。這里以“牝馬”(母馬)釋《坤卦》,實即以“陰”釋“坤”。所以《坤文言》說:

陰疑于陽必戰,為其嫌于無陽也,故稱“龍”焉。猶未離其類也,故稱“血”焉。[64]

孔穎達疏:“上六陰盛,似陽,為嫌純陰非陽,故稱‘龍’以明之。上六雖陰盛似陽,然猶未能離其陽類,故為陽所傷而見成也。”

要之,《周易》的擬象思維,其“觀象設卦”,就其思維形式而論,不外乎“抽象”的“歸納”。

四、“易象”的運用:觀察“易象”而“用象”——演繹

上節講“易象”的制作,是從具體到抽象的歸納;本節講“易象”的運用,是從抽象到具體的演繹。前者所觀的是“現象”,后者所觀的是“易象”;前者旨在“立象”,后者旨在“用象”。但就思維而論,兩者都是“擬象”思維:不僅上節所講的“觀象設卦”是“擬象”,即由觀察“現象”而“立象”;而且本節所講的《周易》的“備物致用”同樣是“擬象”,即由觀察“易象”而“用象”。

至于“取象”,正如上文所說,涉及兩個層次:上節所論“作《易》”,所取之“象”是自然現象和社會現象;而本節所論“用《易》”,所取之“象”是卦象和爻象。圣人建立“易象”的目的,是為了讓人們能夠通過蓍筮活動,觀取“易象”而“極數知來”。《系辭傳》說:

生生之謂易,成象之謂乾,效法之謂坤,極數知來之謂占,通變之謂事,陰陽不測之謂神。[65]

這就是說,易道就是天地“生生”之“道”[66],亦即“陰陽”之“道”;對此加以“效法”,進而“成象”,便是易象;遇“事”有疑,則“占”而問,窮盡蓍數,得卦,便能“極數知來”,即知道“事”的未來的“通變”。這里強調由“效法”而“成象”,可見“極數知來”的關鍵在于從“成象”的易象中“取象”。

(一)“觀象”:觀取“易象”

前面談到,“觀象”而“取象”分兩種:上節是從所觀的“現象”中取象,旨在抽象化歸納;本節是從所觀的“易象”中取象,旨在具體化演繹。

關于后者,分為觀取“易象”中的卦象和爻象:(1)觀取卦象。孔穎達曾談到:“《易》之為體,取象既多。若取分義,則云震下、離上;若取合義,則云離、震合體,共成一卦也。”[67]這里所取之“象”,便是經卦的卦象。又如《序卦傳》說:“革物者莫若鼎,故受之以《鼎》。”韓康伯注:“革去故,鼎取新。既以去故,則宜制器立法以治新也。鼎,所以和齊生物,成新之器也,故取象焉。”[68]這里所取的便是《鼎卦》的卦象。(2)觀取爻象。孔穎達說:“卦之與爻,皆有其辭。但爻有變化,取象既多,以知得失。故君子尤所愛樂,所以特云‘爻之辭’也。”[69]意思是說:爻辭所取,乃是爻象。孔穎達還明確地談到“爻象”:“案諸儒象卦制器,皆取卦之爻象之體。”[70]

1.取象制器

確實,《易傳》就是這樣的看法,即“取象以制器”[71],認為早期文明的成果都是“象卦制器”、亦即從“易象”中“取象”的結果:

作結繩而為罔罟,以佃以漁,蓋取諸《離》。包犧氏沒,神農氏作,斲木為耜,揉木為耒,耒耨之利,以教天下,蓋取諸《益》。日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所,蓋取諸《噬嗑>。……黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸《乾》《坤》。刳木為舟,剡木為楫,舟楫之利,以濟不通,致遠以利天下,蓋取諸《渙》。服牛乘馬,引重致遠,以利天下,蓋取諸《隨》。重門擊柝,以待暴客,蓋取諸《豫》。斷木為杵,掘地為臼,臼杵之利,萬民以濟,蓋取諸《小過》。弦木為弧,剡木為矢,弧矢之利,以威天下,蓋取諸《睽》。上古穴居而野處,后世圣人易之以宮室,上棟下宇,以待風雨,蓋取諸《大壯》。古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不樹,喪期無數,后世圣人易之以棺槨,蓋取諸《大過》。上古結繩而治,后世圣人易之以書契,百官以治,萬民以察,蓋取諸《夬》。[72]

這12個“取”字,都是在說“取象制器”。孔穎達疏:“案《上系》云‘以制器者尚其象’,則取象不取名也。”[73]這里的“取象”之“象”就是“易象”。

2.取象知來

盡管上述關于文明創造的說法未必就是史實,但卻符合《周易》的功用:“知來”,即能預知未來的事物。對于《周易》的蓍筮來說,其所占問的現象遠遠超出“制器”的范圍,涵蓋“天下萬物”。所以《系辭傳》說:

象事知器,占事知來。[74]

這里的表述很容易引起誤解,以為“象事知器”與“占事知來”是分別而獨立的。其實,這是古代漢語的“互文”修辭,意謂:“占事”就是“象事”亦即“取象”,不僅能“知器”,而且能“知來”。

又如《系辭傳》說:

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辭,以動者尚其變,以制器者尚其象,以卜筮尚其占。是以君子將有為也,將有行也,問焉而以言,其受命也如響,無有遠近幽深,遂知來物。[75]

這里同樣不能將“以制器者尚其象”與“以卜筮尚其占”對立起來。其實,不論“制器”還是“卜筮”,均“尚其象”,因為它們均屬“將有為也,將有行也”的范疇。孔穎達疏:“君子將欲有所施為,將欲有所行,往占問其吉兇,而以言命蓍也。……蓍受人命,報人吉兇,如響之應聲也。……《易》之告人吉兇,無問遠之與近,及幽遂深遠之處,悉皆告之也。……物,事也。然《易》以萬事告人,人因此遂知將來之事也。”

因此,前引《系辭傳》說:

《易》有四象,所以示也;系辭焉,所以告也;定之以吉兇,所以斷也。[76]

這就是說,《周易》卦爻之“象”,乃所以“示”人;卦爻之“辭”,乃所以“告”人。所“示”所“告”的內容,就是吉兇的斷定,指向“將來之事”,即所占問的現象。這也就是“取象知來”。正如《中庸》所說:“至誠之道,可以前知:國家將興,必有禎祥;國家將亡,必有妖孽;見乎蓍龜,動乎四體。禍福將至,善,必先知之;不善,必先知之。故至誠如神。”[77]這是講“知來”,且提別提到“蓍龜”,即蓍筮與龜卜。

(二)“用象”:具體化演繹

所謂“用象”,就是筮人將易象(卦象、爻象)運用于所問之事。將易象運用于所問的現象,乃是從抽象的符號到具體的事務,這顯然是一種演繹,而且是一種類比性的演繹,即同樣是“取象比類”。

詞語“用象”出自《周易正義》,在解釋《渙彖傳》“利涉大川,乘木有功也”時,王弼注:“乘木即涉難也。木者,專所以涉川也。涉難而常用渙道,必有功也。”孔穎達疏:“先儒皆以此卦坎下巽上,以為乘木水上,涉川之象,故言乘木有功。王(王弼)不用象,直取況喻之義,故言此以序之也。”[78]所謂“況喻”,就是類比。孔穎達說王弼“不用象”,這是不確切的;事實上,眾所周知,王弼并非完全舍棄象數、只講義理。所謂“象數”,其實就是一種“用象”。

此外,在解釋《系辭傳》“《易》有四象”時,孔穎達疏:“莊氏云:四象,謂六十四卦之中,有實象,有假象,有義象,有用象,為四象也。”[79]盡管孔穎達對莊氏的說法不以為然,但蓍筮確實要“用象”。

蓍筮活動作為“用《易》”,包括“用象”,強調易象之“用”。《系辭傳》說:

夫《易》開物成務,冒天下之道,如斯而已者也。……是以明于天之道,而察于民之故,是興神物以前民用。……見(xiàn)乃謂之象,形乃謂之器;制而用之謂之法,利用出入、民咸用之謂之神。[80]

這里的“開物成務”,包括“以前民用”、“制而用之”、“利用出入,民咸用之”,都是在講《易》之“用”,即“用《易》”,就是將“易象”運用于蓍筮所占問的“現象”。例如《乾卦》“用九”,就是取用陽爻之象;《坤卦》“用六”,就是取用陰爻之象。又如:

二與四同功而異位,其善不同:二多譽,四多懼,近也。柔之為道,不利遠者,其要無咎,其用柔中也。[81]

這里的“二”“四”指第二爻和第四爻,即是爻位之象。“其用柔中”是對“二多譽”的解釋,孔穎達疏:“言二所多譽者,言二所以要會,無罪咎而多譽也。所以然者,以其用柔而居中也。”這也是講爻位之象。

總之,“用《易》”就是“用象”,也就是將“易象”運用于所占問的“現象”。之所以要“用象”,是因為《周易》的宗旨就是“備物致用,立成器以為天下利”,孔穎達疏:“謂備天下之物,招致天下所用,建立成就天下之器,以為天下之利。”[82]這里的“器”是廣義的,泛指事物,即如前引“見乃謂之象,形乃謂之器”,泛指“現象”。這是將抽象的卦象和爻象運用到具體的事物,也就是演繹。

五、結語

綜括全文,《周易》的思維方式與其說是“象思維”,不如說是“擬象思維”。《易傳》“象”有兩種含義:一是“現象”,即具體的自然現象和社會現象;二是“易象”,即抽象的卦象和爻象。“易象”來自“觀象設卦”;其中“觀象”屬于感性認識的觀察,而“設卦”則屬于理性認識的一種思維過程。《周易》的擬象思維包含兩個階段:一是“作《易》”,即從所觀察的具體“現象”中“取象”,由此“設卦”而有抽象的“易象”;二是“用《易》”,即從所設的抽象“易象”中“取象”,而運用于所占問的具體“現象”。

可見擬象思維并不神秘,它實質上就是一種類比思維,即在理性思維中模擬感性現象,亦即首先對一類現象加以歸納,然后演繹地運用于另一類現象領域。這也表明擬象思維并不是一種獨立的思維形式,而只是在普遍的“歸納?演繹”規律下的一種特殊的思維內容。《周易》擬象思維與科學思維的區別并不在其思維形式,而在其思維內容,特別是其思維的原初預設:在當時的觀念預設中,一切現象都是“天意”或“神意”的顯示;“圣人”從這些現象中領悟神意,從而制作《周易》易象,進而通過蓍筮活動指導人事。

最后應當指出:不論是一般“現象”還是“易象”,《易傳》的“象”觀念其實都屬于“前現象學”的“現象”觀念,即都基于“本質與現象”或“本體與現象”的區分。然而,按照20世紀以來的哲學思想的前沿觀念,“現象背后一無所有,現象就是最好的指南”[83]。《易傳》這種“有象之觀”來自“無象之觀”[84],誠如《老子》所說:“天下萬物生于有,有生于無。”[85]不過,這種“無象之觀”已經超出《易傳》思想觀念的范圍,茲不贅述。

注釋:(滑動可瀏覽完整版)

[①]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[②]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[③]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。原文中的“取象比類”,有時作“趨向比類”,應屬楊振寧發言的記錄者和雜志社之誤。

[④]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[⑤]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[⑥]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[⑦]楊振寧:《〈易經〉對中華文化的影響》,《自然雜志》2005年第1期,第1?3頁。

[⑧]布斯曼、于爾:《預設的概念》,黃玉順譯,載《儒教問題研究》,人民出版社2012年版,第179–192頁;黃玉順:《論科學與哲學中的信念與預設》,載《儒家思想與當代生活——“生活儒學”論集》,光明日報出版社2009年版,第237–249頁。

[⑨]黃玉順:《論科學與哲學中的信念與預設》,載作者文集《儒家思想與當代生活——“生活儒學”論集》,光明日報出版社2009年版,第237–249頁;《論哲學與宗教中的超越與信念》,載作者文集《儒教問題研究》,人民出版社2012年版,第3–22頁。

[⑩]黃玉順:《神圣超越的哲學重建——〈周易〉與現象學的啟示》,《周易研究》2020年第2期,第17–28頁。

[11]這里順便說說:學界曾有所謂“形象思維”的討論。其實,“形象思維”本身就是一個自相矛盾的偽概念,因為“形象”并不屬于理性的“思維”范疇,即“思維”必定是“抽象”的。

[12]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,中華書局1980年版,第79頁。

[13]《十三經注疏·周易正義·剝彖傳》,第38頁。

[14]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第81頁。

[15]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第87頁。

[16]《十三經注疏·周易正義·乾卦》,第14、13頁。

[17]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86頁。

[18]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第77頁。

[19]《十三經注疏·周易正義·說卦》,第93頁。

[20]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[21]《十三經注疏·周易正義·姤彖傳》,第57頁。

[22]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第78、79頁。

[23]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[24]黃玉順:《中國哲學的“現象”觀念——〈周易〉“見象”與“觀”的考察》,《河北學刊》2017年第5期,第1–6頁。

[25]《十三經注疏·周易正義·賁彖傳》,第37頁。

[26]《十三經注疏·周易正義·乾卦》,第13頁。

[27]黃玉順:《中國哲學的“現象”觀念——〈周易〉“見象”與“觀”的考察》,《河北學刊》2017年第5期,第1–6頁。

[28]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第77頁。

[29]《十三經注疏·周易正義·鼎彖傳》,第61頁。上古“烹”“享”“亨”未分化,皆作“亯”。

[30]《十三經注疏·周易正義·小過彖傳》,第71頁。

[31]《十三經注疏·周易正義·說卦》,第94頁。

[32]《十三經注疏·周易正義·雜卦》,第96頁。

[33]《十三經注疏·禮記正義·大學》,第1673頁。

[34]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第91頁。

[35]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第77頁。

[36]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第78頁。

[37]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第85頁。

[38]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[39]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[40]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[41]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86頁。

[42]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第76頁。

[43]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第87頁。

[44]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[45]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第76頁。

[46]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第90頁。

[47]《十三經注疏·周易正義·說卦》,第93頁。

[48]《十三經注疏·周易正義·說卦》,第93頁。

[49]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第83頁。

[50]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第79頁。

[51]《十三經注疏·周易正義·乾彖傳》,第14頁。

[52]《十三經注疏·周易正義·坤卦》,第18頁。

[53]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86頁。

[54]《十三經注疏·周易正義·乾文言》,第16頁。

[55]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第79頁。

[56]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第87頁。

[57]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第78頁。

[58]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第81頁。

[59]《十三經注疏·周易正義·說卦》,第94?95頁。

[60]《十三經注疏·周易正義·乾卦》,第13頁。

[61]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第89頁。

[62]《十三經注疏·周易正義·乾文言》,第16頁。

[63]《十三經注疏·周易正義·坤彖傳》,第18頁。

[64]《十三經注疏·周易正義·坤文言》,第19頁。

[65]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第78頁。

[66]黃玉順:《從“生生何謂”到“生生何為”——論〈系辭傳〉“生”的原初觀念與當代轉化》,《周易研究》2023年第2期,第5?13頁。

[67]《十三經注疏·周易正義·噬嗑彖傳》,第37頁。

[68]《十三經注疏·周易正義·序卦》,第96頁。

[69]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第77頁。

[70]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86頁。

[71]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第87頁。

[72]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86?87頁。

[73]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第86頁。

[74]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第91頁。

[75]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第81頁。

[76]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[77]《十三經注疏·禮記正義·中庸》,第1632頁。

[78]《十三經注疏·周易正義·渙彖傳》,第69頁。

[79]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[80]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第81?82頁。

[81]《十三經注疏·周易正義·系辭下》,第90頁。

[82]《十三經注疏·周易正義·系辭上》,第82頁。

[83] 海德格爾:《面向思的事情》,陳小文、孫周興譯,商務印書館1999年版,第80頁。

[84]參見黃玉順:《論“觀物”與“觀無”——儒學與現象學的一種融通》,《四川大學學報》(哲學社會科學版)2006年第4期,第67–74頁。

[85]樓宇烈:《王弼集校釋·老子道德經注》,上冊,中華書局1980年版,第110頁。

作者簡介:黃玉順,山東大學易學與中國古代哲學研究中心暨儒學高等研究院教授;楊曉偉,山東社會科學院《東岳論叢》編輯部研究員。

原載:《周易研究》2025年第5期